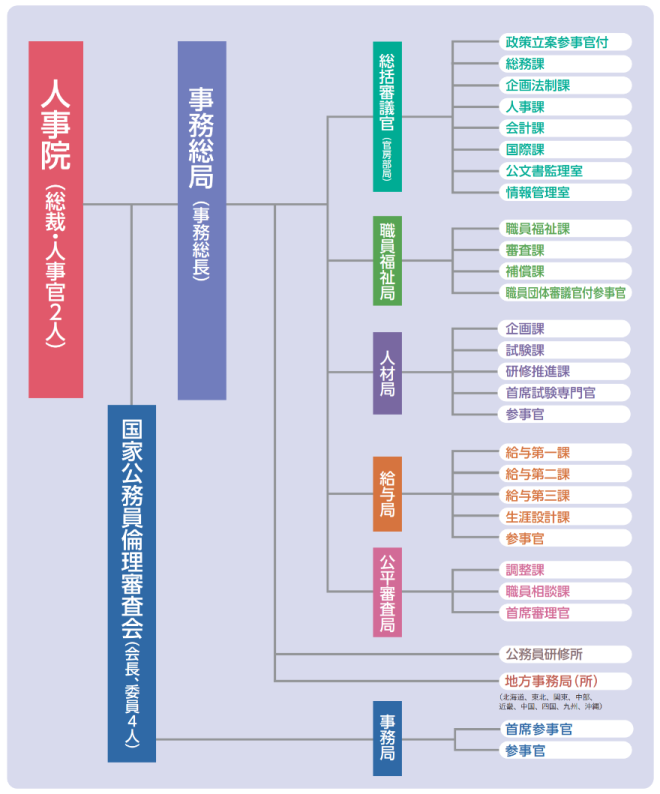

1. 人事院とは何か

人事院は、国家公務員の人事を管理する中立的な第三者機関です。内閣に属するものの、その権限は内閣から独立して行使することで、人事行政の公平性・中立性を確保しています。

人事院の基本的な役割

- 採用試験や研修の実施

- 任免等の基準設定

- 給与や勤務時間に関する勧告

- 人事行政の中立・公正性の確保

- 労働基本権制約の代償機能

人事院設置の背景

国家公務員は、労働基本権(団結権・協約締結権・争議権)が制約されています。これは、公務の特殊性と公共の利益を考慮してのことですが、その代償措置として人事院が設置され、公務員の適正な処遇を確保する役割を担っています。

労働基本権制約の代償措置

一般的な労働者は労働組合を結成し、使用者と団体交渉を行って労働条件を決定できます。しかし、国家公務員はこれらの権利が制約されているため、人事院が中立的な立場から適正な給与水準を勧告することで、公務員の労働条件を保護しています。

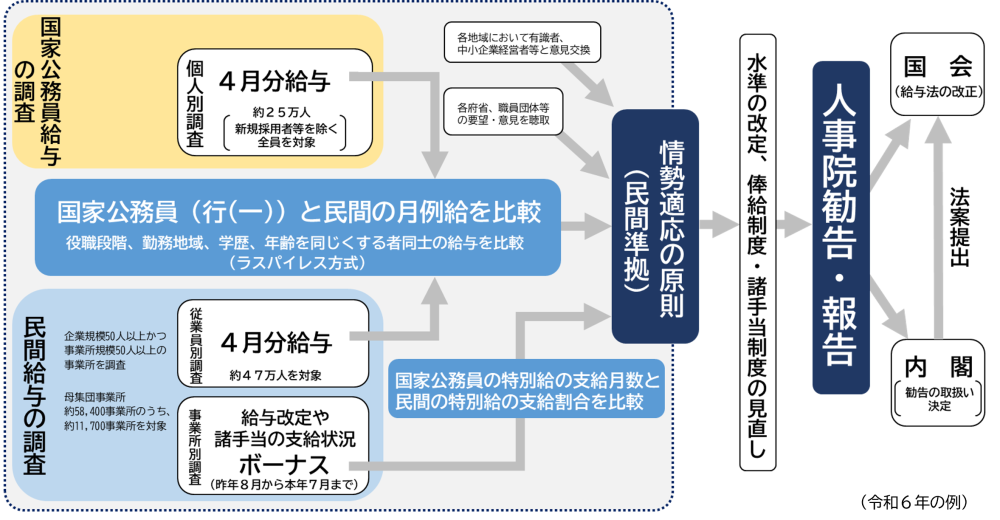

2. 人事院勧告制度の仕組み

人事院勧告は、国家公務員法第28条に定める「情勢適応の原則」に基づいて実施されます。民間企業の給与水準と国家公務員の給与水準を比較し、その較差を埋めるための勧告を行います。

勧告の手順

民間給与実態調査

約11,700の民間事業所、約47万人の個人別給与を調査します。企業規模50人以上、かつ事業所規模50人以上の事業所が対象となります。

官民給与比較

役職段階、勤務地域、学歴、年齢などの主な給与決定要素を合わせて精密に比較します。これを「ラスパイレス比較」と呼びます。

較差の算定

民間給与と公務員給与の較差を算定し、その較差を埋めるための改定率を決定します。

勧告の実施

8月頃に内閣と国会に対して勧告を行います。勧告は法的拘束力はありませんが、慣例として尊重されています。

民間準拠の原則

給与勧告は「民間準拠」を基本としており、民間企業の給与水準に国家公務員の給与を合わせることで、社会一般の情勢に適応した適正な給与水準を確保しています。

勧告の特徴

人事院勧告は、単に給与を上げるだけでなく、経済情勢によっては給与の引き下げ勧告を行うこともあります。また、勧告は月例給(基本給)とボーナス(特別給)の両方を対象としています。

3. 2024年度(令和6年度)人事院勧告の内容

2024年8月8日に発表された令和6年度人事院勧告は、約30年ぶりの高水準となる大幅な給与改定を勧告しました。

月例給の改定

月例給の引き上げ

官民較差:11,183円(2.76%)の引き上げ

行政職俸給表(一)適用職員の平均年齢42.1歳、現行給与405,378円を基準

| 職種 | 改定前 | 改定後 | 引き上げ額 | 引き上げ率 |

|---|---|---|---|---|

| 総合職試験(大卒) | 200,700円 | 230,000円 | +29,300円 | +14.6% |

| 一般職試験(大卒) | 196,200円 | 220,000円 | +23,800円 | +12.1% |

| 一般職試験(高卒) | 166,600円 | 188,000円 | +21,400円 | +12.8% |

ボーナス(特別給)の改定

ボーナスの引き上げ

年間支給月数:4.50月 → 4.60月(+0.10月分)

期末手当と勤勉手当にそれぞれ0.05月分ずつ均等に配分

給与制度のアップデート

今回の勧告では、単なる給与改定にとどまらず、「給与制度のアップデート」として6つの観点から包括的な制度見直しが行われました。

若年層給与水準の競争力向上

初任給の大幅引き上げにより、採用市場での競争力を強化

職務・職責重視の処遇

管理職の職責を反映した俸給水準の設定

能力・実績の適切な反映

勤務成績による昇給・ボーナス決定の柔軟化

地域の民間給与水準反映

地域手当の見直しと支給地域の広域化

採用・異動をめぐるニーズへの対応

通勤手当・単身赴任手当の拡充

環境変化への対応

扶養手当の見直し(配偶者分廃止、子分増額)

4. 人事院勧告を受けて自治体がやるべきこと

人事院勧告は直接的には国家公務員のみを対象としていますが、地方公務員の給与決定にも大きな影響を与えます。自治体では以下のような対応が必要となります。

給与改定の検討プロセス

人事院勧告の内容分析

勧告内容を詳細に分析し、自治体への適用可能性を検討します。

人事委員会・公平委員会での審議

人事委員会または公平委員会で給与改定案を審議・決定します。

労使交渉の実施

職員団体との間で給与改定に関する交渉を行います。

給与条例の改正案作成

給与改定内容に基づき、給与条例の改正案を作成します。

議会への上程・可決

12月議会に給与条例改正案を上程し、可決を得ます。

給与システムの更新

給与計算システムを新しい給与基準に対応させます。

自治体が検討すべき主な事項

検討事項一覧

- 基本給(俸給)の改定率・改定方法

- 各種手当(地域手当、扶養手当等)の見直し

- 期末・勤勉手当の支給月数

- 初任給・若年層給与の改定

- 管理職の処遇改善

- 非常勤職員の処遇

- 財政影響の試算

財政影響の考慮

自治体では、人事院勧告の完全実施が財政に与える影響を慎重に検討する必要があります。特に財政状況の厳しい自治体では、段階的実施や独自の調整を行う場合もあります。

注意点

地方公務員の給与は「国家公務員の給与に準ずる」とされていますが、各自治体の実情に応じて適切に決定することが求められています。単純に国に準拠するだけでなく、地域の実情や財政状況を考慮した判断が重要です。

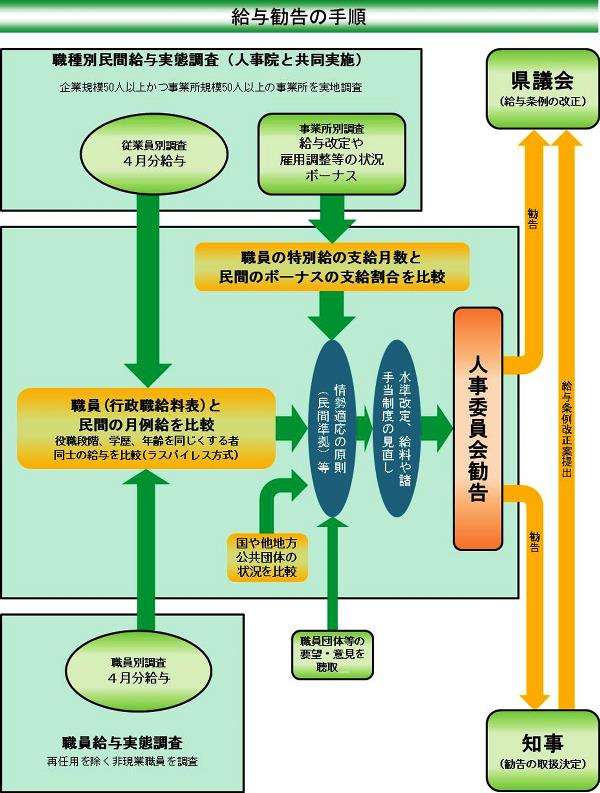

5. 人事委員会と公平委員会について

地方自治体には、人事行政の公平性・中立性を確保するため、人事委員会または公平委員会が設置されています。これらの組織は、地方公務員の労働基本権制約の代償措置として重要な役割を果たしています。

人事委員会について

人事委員会の設置基準

- 都道府県および指定都市:必置

- 人口15万人以上の市および特別区:人事委員会または公平委員会を選択設置

- 委員は3名で構成(任期4年)

- 知事・市長が議会の同意を得て任命

人事委員会の主な職務

- 職員の給与・勤務条件に関する報告・勧告

- 職員の採用試験・選考の実施

- 職員の研修に関する企画・実施

- 職員の人事評価制度に関する技術的助言

- 職員の不利益処分に関する審査・判定

- 職員の苦情処理

公平委員会について

公平委員会の設置基準

- 人事委員会を設置しない市町村:必置

- 人口15万人以上の市・特別区:人事委員会との選択設置

- 委員は3名で構成(任期4年)

- 市町村長が議会の同意を得て任命

公平委員会の主な職務

- 職員の給与・勤務条件に関する措置要求の審査・判定

- 職員の不利益処分に関する審査請求の裁決

- 職員の苦情処理

- 職員の人事管理に関する改善措置の要求

人事委員会と公平委員会の違い

| 項目 | 人事委員会 | 公平委員会 |

|---|---|---|

| 給与勧告権限 | あり | なし |

| 採用試験実施 | あり | なし |

| 研修企画・実施 | あり | なし |

| 不利益処分審査 | あり | あり |

| 苦情処理 | あり | あり |

人事院勧告との関係

人事委員会を設置している自治体では、人事院勧告を参考にしながら独自の給与勧告を行います。一方、公平委員会のみを設置している自治体では、人事院勧告や都道府県人事委員会勧告を参考に、首長が給与改定案を作成します。

6. 給与計算システムとの関わり

人事院勧告に基づく給与改定は、自治体の給与計算システムに直接的な影響を与えます。システムの適切な対応が、円滑な給与支給と業務効率化の鍵となります。

給与計算システムに求められる対応

俸給表の更新

新しい俸給表データの取り込みと、既存職員の号俸調整処理

各種手当の改定対応

地域手当、扶養手当、期末勤勉手当などの計算ロジック変更

遡及計算機能

4月遡及適用による差額計算と支給処理

帳票類の修正

給与明細書、源泉徴収票等の帳票レイアウト調整

システム対応のポイント

技術的対応事項

- 俸給表マスタの一括更新機能

- 手当計算ロジックの柔軟な変更対応

- 遡及差額の自動計算・仕訳連携

- 改定前後の給与比較レポート機能

- 年末調整への影響計算

- 共済組合等への報告データ作成

2024年度改定の特徴的な影響

今回の改定による特別な対応

扶養手当の段階的変更:配偶者分の廃止と子分の増額が2年間で段階的に実施されるため、システムには年度途中での手当変更に対応する機能が必要です。

地域手当の激変緩和:支給割合の変更が段階的に実施されるため、複数年にわたる変更スケジュールの管理が必要です。

勤勉手当の成績反映拡大:成績区分の柔軟な設定と、それに対応した支給月数計算機能が求められます。

システム選定時の考慮点

給与計算システム選定のポイント

- 人事院勧告への迅速な対応実績

- 自治体特有の給与制度への対応力

- 法改正時のシステム更新体制

- 遡及計算の正確性と効率性

- 他システム(人事・財務)との連携性

- クラウド対応とセキュリティ

- サポート体制の充実度

導入効果と業務改善

適切な給与計算システムの導入により、以下のような効果が期待できます:

- 人事院勧告対応時間の大幅短縮

- 計算ミスの削減と正確性向上

- 職員への迅速な情報提供

- 年末調整等の関連業務の効率化

- 人事担当者の業務負担軽減

- 内部統制の強化

7. まとめ

本記事のポイント

- 人事院勧告は労働基本権制約の代償措置として、国家公務員の適正な処遇を確保

- 2024年度は約30年ぶりの大幅改定で、月給平均11,183円(2.76%)の引き上げ

- 自治体では人事委員会・公平委員会が給与改定の検討を担当

- 給与計算システムの適切な対応が円滑な給与支給に不可欠

人事院勧告は、単なる給与の増減だけでなく、公務員制度全体の在り方や働き方に関わる重要な制度です。特に2024年度の勧告では、「給与制度のアップデート」として包括的な制度見直しが行われており、自治体においても中長期的な視点での対応が求められています。

自治体の人事担当者にとって、人事院勧告への対応は毎年の重要な業務となります。適切な給与計算システムの導入・運用により、正確で効率的な給与支給を実現し、職員の適正な処遇確保と住民サービスの向上につなげていくことが重要です。

関連情報

給与計算システムの比較検討については、自治体向け給与計算システム比較ページをご参照ください。各システムの特徴や導入事例を詳しく紹介しています。